Evangelische Akademie setzt sich mit der Kultur des Kopierens einst und heute auseinander

Es war eine Revolution. Damals im ausgehenden Mittelalter, als Vervielfältigungen von Schriften nur durch Abschreiben möglich waren. Erst Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ermöglichte vielen, selbst die Bibel und andere Schriften zu lesen. Der Buchdruck beflügelte die Reformation, veränderte Texte und Lesende und damit die Welt. Heute bewirkt die digitale Revolution einen ähnlich revolutionären Einschnitt. Wohin das führen kann, welche Kulturtechniken des Kopierens wir einst und heute nutzen und was sie bewirken, damit befasste sich eine Veranstaltung der Evangelischen Akademie Frankfurt.

Die Frage, wie das schier unerschöpfliche Vervielfältigen von Bildern und Gedanken im Internet uns verändert, ist bedeutsam. Ein Literaturwissenschaftler aus dem Publikum vertrat die These, die junge Generation von Wissenschaftlern sei angesichts der Digitalisierung des Weltwissens nicht mehr in der Lage, einen Kanon dessen zu bilden, was der Aufmerksamkeit wert ist. Auch Eberhard Ortland, der an der Uni Bielefeld mit einem Team die Ethik des Kopierens erforscht, hält die Auseinandersetzung darüber, was kanonisch gelten soll, also die Aufmerksamkeit vieler verdient, für dringender denn je: „Wir brauchen solche Verdichtungspunkte, die uns anziehen, sonst verstehen wir einander und uns selbst nicht mehr.“ Die heutige Lesetechnik am Computer sei mit dem einstigen Entziffern unübersichtlicher Schriftrollen in der Antike vergleichbar: Man muss sich durchscrollen und braucht ein Gespür dafür, an welcher Stelle im Text man gerade ist. Die bahnbrechende Revolution von der Schriftrolle zum Codex, also zum umblätterbaren gebundenen Buch, das einen besseren Überblick über den gesamten Text ermöglicht, wird durch das Lesen am Computer zurückgeführt auf die Zeit der Schriftrollen.

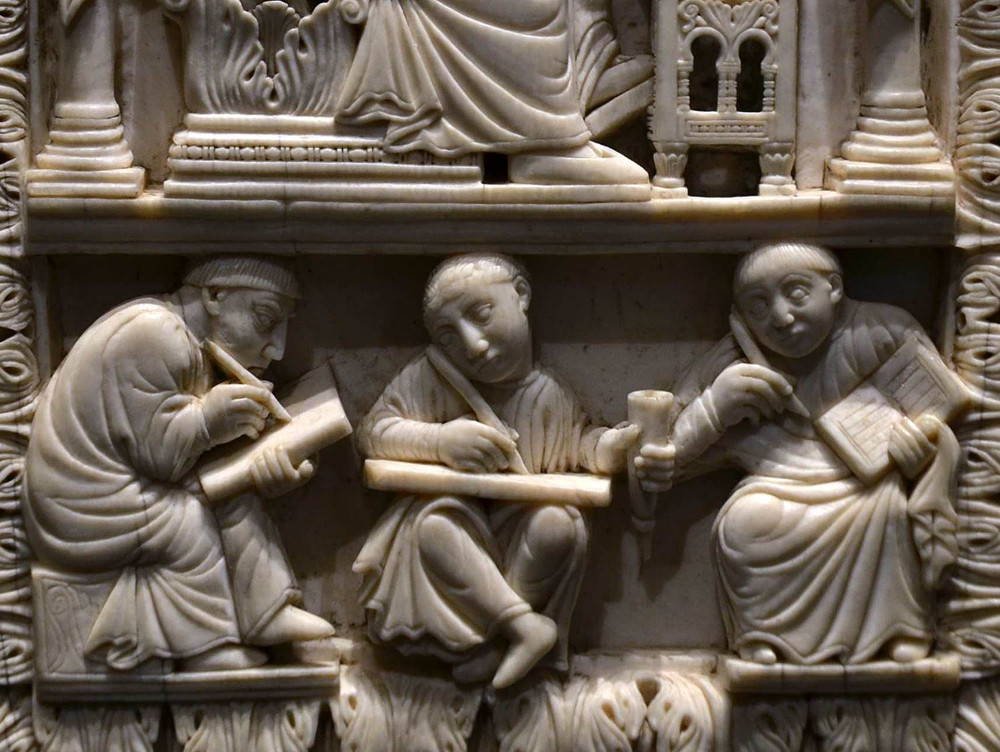

Während Mönche im Mittelalter Bücher noch von Hand kopierten, stehen heute im Internet illegal massenweise E-Books zur Verfügung. Foto: momius / fotoalia.com

Original, Kopie und ihre Wechselwirkungen gehören zum Alltagsgeschäft von Katharina Winter. Die Juristin vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels führte am Beispiel von E-Books aus, dass Käufer eines digitalisierten Werkes nur das Recht erwerben, die Datei zu lesen, vielleicht auszudrucken und vielleicht zu kopieren. Ein E-Book zu verkaufen ist hingegen verboten, wie inzwischen mehrere Gerichte feststellten, im Gegensatz zum gebrauchten Buch, das sehr wohl weiterverkauft werden darf. Die digitale Entwicklung ermögliche allerdings das Kopieren von Dateien in kürzester Zeit ohne Qualitätsverlust. Im Internet würden daher massenweise E-Books illegal zur Verfügung gestellt.

Einer der Ersten, der sich gegen das Kopieren seiner Werke zur Wehr setzte, war Albrecht Dürer, erklärte Annette Ludwig, die Direktorin des Mainzer Gutenberg-Museums. Und auch Martin Luther pochte auf seinen Schutz als Autor: 1525 schrieb er eine „Vermahnung an die Drucker“, die seine Werke ohne Vergütung des Autors nachdruckten und obendrein „falsch und schändlich“ zurichteten.

Susanne Schmidt-Lüer ist Redakteurin und schreibt vor allem über Sozialpolitik, Kirche, Alter und wirtschaftspolitische Themen.

Susanne Schmidt-Lüer ist Redakteurin und schreibt vor allem über Sozialpolitik, Kirche, Alter und wirtschaftspolitische Themen.